Et si le véritable pouvoir ne résidait pas uniquement dans la possession des ressources naturelles, mais dans la capacité à les documenter, structurer et transmettre ?

La géoécriture, discipline émergente à la croisée de la géologie, de la stratégie et de la communication scientifique, offre une réponse essentielle aux défis du développement durable, de la souveraineté des données et de la valorisation des territoires.

Cet article propose un état des lieux actualisé, assorti de pistes concrètes pour faire de la géoécriture un pilier de l’intelligence géoscientifique du 21e siècle.

La géoécriture regroupe l’ensemble des pratiques de production, structuration, diffusion et valorisation des connaissances géoscientifiques. Elle comprend :

Bien plus qu’un exercice technique, elle constitue une pratique de souveraineté scientifique, permettant d’inscrire durablement le lien entre ressources, territoire et société.

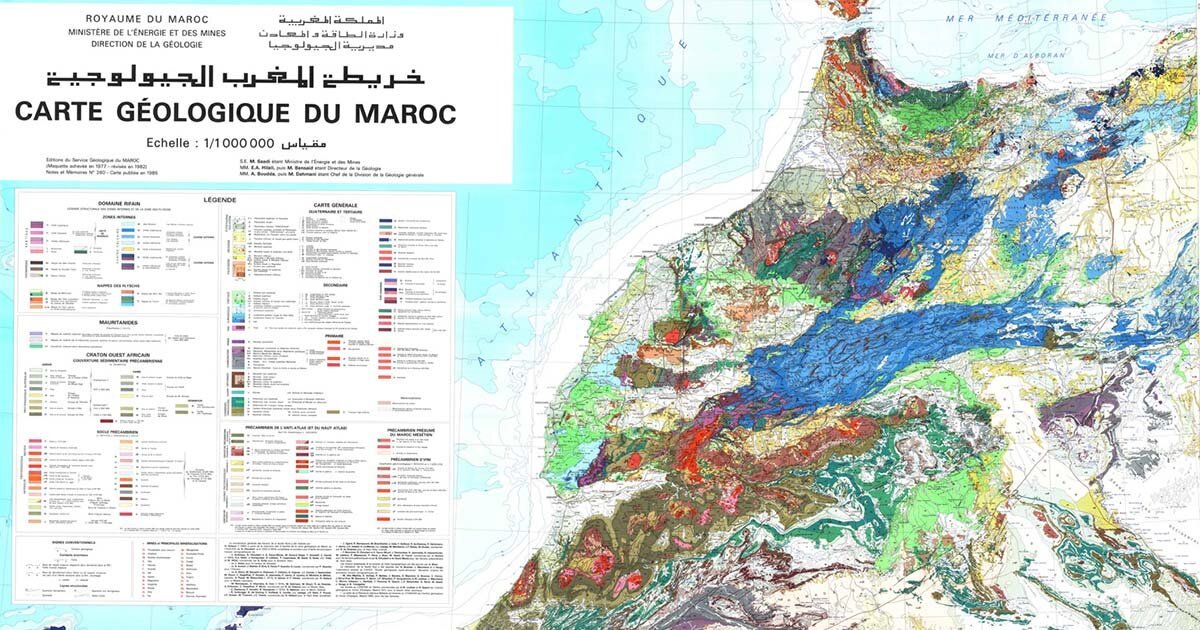

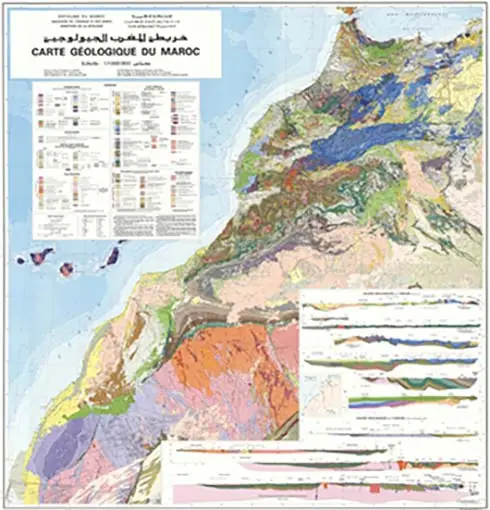

L’histoire de la géoécriture est intimement liée à celle des territoires. Partout dans le monde, les premiers levés géologiques ont servi à cartographier, comprendre et valoriser les ressources du sous-sol.

Au Maroc, les premières missions de cartographie géologique ont débuté au début du XXe siècle, dans un contexte d’organisation territoriale et de développement des activités minières. Ces travaux pionniers ont posé les bases solides d’une connaissance géologique structurée, qui mérite aujourd’hui d’être enrichie, numérisée et diffusée plus largement.

Dans plusieurs pays à forte tradition géoscientifique (Canada, Australie, Finlande, Afrique du Sud), la géoécriture s’est professionnalisée et s’appuie sur :

Ces dispositifs permettent une mise à disposition fluide et structurée de l’information géoscientifique, facilitant l’investissement, l’enseignement, la recherche et la gouvernance.

Le Maroc dispose d’un héritage géologique remarquable, d’une tradition minière forte, et d’un réseau croissant d’acteurs engagés (Ministère de la Transition énergitique et développement Durable, Institut Scientifique de Rabat, ONHYM, universités, géoparcs, etc.).

La géoécriture y est pratiquée à différents niveaux (rapports internes, atlas, publications scientifiques, travaux étudiants), mais gagnerait à être mieux intégrée, partagée et promue comme discipline stratégique.

Une opportunité majeure réside dans la mise en réseau des savoirs, la numérisation des archives géoscientifiques et le renforcement des capacités d’écriture scientifique dans un esprit d’innovation et d’ouverture.

Documenter ses ressources, c’est maîtriser leur usage, défendre ses intérêts, et anticiper les choix d’aménagement ou d’exploitation.

Une base de données bien rédigée, une cartographie interactive ou un rapport conforme aux standards internationaux peut attirer des investissements responsables et appuyer des projets structurants.

Raconter les histoires géologiques de nos territoires permet de reconnecter les citoyens à leur sol et de transmettre une fierté géologique.

6. Les nouvelles technologies au service de la géoécriture

| Technologie | Apport pour la géoécriture | Exemple concret |

|---|---|---|

| SIG & StoryMaps | Cartographie narrative et interactive | StoryMaps ESRI pour les géoparcs UNESCO |

| IA générative | Synthèse de rapports, extraction de données | Utilisation de IA Gen pour interpréter les logs de forage |

| Blockchain | Traçabilité des rapports techniques | Projet MineHub |

| Réalité virtuelle / augmentée | Immersion éducative dans le patrimoine géologique | Visites virtuelles dans les géoparcs mondiaux |

| Plateformes collaboratives | Écriture collective, annotation partagée | Notebooks géoscientifiques en Python/Jupyter |

La géoécriture ne se résume pas à une compétence technique : c’est un outil de vision, de diplomatie scientifique et de développement durable.

Elle mérite d’être placée au cœur des stratégies de formation, d’exploration, de gouvernance et de communication autour des ressources du sol.

Le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un leader régional dans cette discipline. Il s’agit maintenant de structurer les efforts, de mutualiser les savoirs et de faire émerger une génération de “géoécrivains” marocains et africains.