Péninsule Ibérique : les dessous du blackout - défaillance technique, faute aux énergies renouvelables, hypothèse de cyberattaque ou phénomène météorologique ?

Péninsule Ibérique : les dessous du blackout - défaillance technique, faute aux énergies renouvelables, hypothèse de cyberattaque ou phénomène météorologique ?

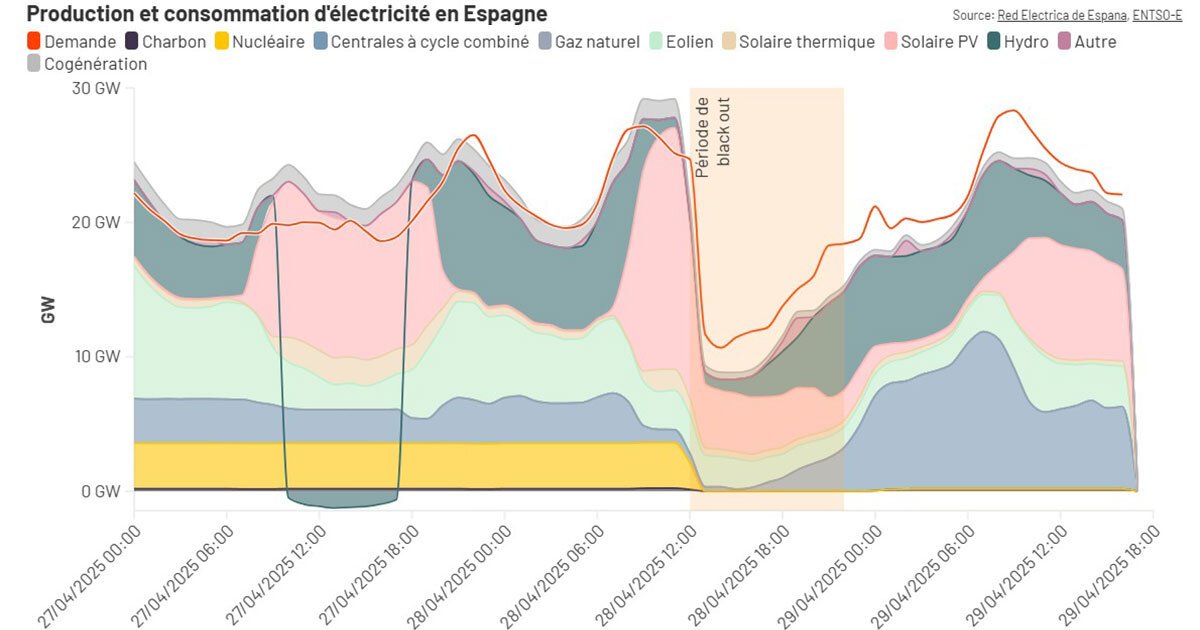

Une coupure d'électricité historique a paralysé la Péninsule Ibérique (Espagne, Portugal et Andorre) le lundi 28 avril 2025, à 12h33 (heure locale). La panne a été causée par une perte soudaine de 15 GW de capacité de production en seulement cinq secondes, suite à des incidents successifs dans des centrales électriques et à la séparation du réseau ibérique du système européen. Transports, hôpitaux, communications : tout s’est arrêté en quelques secondes. Les causes restent encore floues, mais l’événement sonne comme un avertissement pour l’Europe entière.

Quand l'électricité s'éteint, tous les regards se tournent vers la nature de la coupure: simple panne, délestage maîtrisé ou blackout total ?

Dans le domaine de l’électricité, plusieurs termes décrivent des interruptions de l’alimentation, mais ils ne signifient pas la même chose.

Une panne de courant désigne une coupure locale et souvent accidentelle (par exemple : chute d’arbre sur les lignes, transformateur grillé, câble endommagé ou intempéries telles qu’un orage, du vent ou de la neige). Elle affecte un quartier, une rue, un bâtiment ou une zone limitée, et dure généralement de quelques minutes à quelques heures.

Le délestage, en revanche, est une coupure planifiée et contrôlée, souvent à l’échelle régionale. Il est utilisé pour réduire temporairement — pendant quelques heures — la consommation dans certaines zones afin d’éviter une surcharge du réseau, notamment lorsque la production est insuffisante pour répondre à la demande. Ces coupures sont limitées dans le temps et souvent annoncées à l’avance.

Enfin, un blackout correspond à une coupure massive et imprévue d’électricité, souvent longue — de plusieurs heures à plusieurs jours — et complexe à rétablir. Il affecte de vastes territoires, parfois plusieurs millions de personnes (ville, région, pays, voire plusieurs pays), et provoque des perturbations majeures dans la vie quotidienne. C’est précisément ce phénomène rare et grave qui a frappé la péninsule Ibérique en avril 2025.

Le déroulement des faits : une coupure massive et soudaine aux conséquences lourdes et révélatrices

Tout a commencé par une instabilité soudaine sur le réseau électrique ibérique.

En une fraction de seconde, la fréquence du courant (c'est-à-dire le nombre des oscillations par seconde) normalement maintenue autour de 50 Hertz a commencé à vaciller. Les systèmes automatiques de protection, programmés pour éviter tout effondrement du réseau européen, se sont immédiatement déclenchés.

En Espagne comme au Portugal, les centrales électriques, qu'elles soient thermiques, hydrauliques, solaires ou éoliennes, ont détecté une anomalie trop importante et se sont déconnectées automatiquement les unes après les autres pour se mettre en sécurité. Ce mouvement en cascade a entraîné la désactivation quasi totale des unités de production d'électricité sur la péninsule (*).

Dans le même temps, les interconnexions reliant l'Espagne et le Portugal à la France au nord et au Maroc au Sud ont été coupées automatiquement, isolant complètement le système ibérique du reste du réseau européen et africain.

En quelques secondes, le black-out était total, né d'un mécanisme de protection conçu pour éviter la catastrophe mais qui, cette fois, a plongé tout un territoire dans le silence électrique, sans source d'alimentation interne ni possibilité d'importer de l'énergie de l'extérieur.

Les villes se sont arrêtées: les métros se sont figés dans les tunnels, des centaines de trains sont restés bloqués sur les voies, et plusieurs aéroports ont suspendu temporairement leurs opérations.

Les feux de circulation et les réseaux téléphoniques ont cessé de fonctionner, entraînant des embouteillages massifs et compliquant la coordination des secours.

Les hôpitaux ont dû recourir à des générateurs de secours.

Les systèmes de paiement électronique ont été suspendus.

Selon les premières estimations, plus de 40 millions de personnes ont été affectées.

En effet, l’effondrement du réseau électrique ibérique a débuté dans le sud de l’Espagne, autour de la région de Grenade. Un transformateur clé a sauté — en raison d’une surtension provoquée par un déséquilibre brusque entre la production (perturbation dans la circulation du courant) et la consommation d’électricité (augmentation soudaine et importante de la charge électrique) — ce qui a endommagé ce transformateur majeur. Ce dernier a déclenché un disjoncteur automatique pour éviter des dégâts plus importants ce déséquilibre a fait chuter la fréquence du réseau, qui doit normalement rester stable autour de 50 Hz; pour protéger le système, les dispositifs automatiques ont alors déconnecté certaines unités de production et segments du réseau afin d’éviter une surcharge ou d’autres dommages. La coupure de ce transformateur a entraîné une perte brutale de production (environ 355 MW), provoquant un effet domino sur le reste du réseau.

Cette défaillance a déclenché une réaction en chaîne — la déconnexion automatique en cascade de nombreuses centrales. Presque simultanément, plusieurs centrales renouvelables — parcs éoliens, installations photovoltaïques et centrales thermo solaires — situées dans les zones de Badajoz, Séville et Huelva ont été automatiquement déconnectées. En l’espace de quelques secondes, environ 725 MW de production ont disparu, puis ce chiffre a rapidement grimpé à plus de 1 100 MW supplémentaires, emportant avec eux une partie importante de la capacité de production d’électricité renouvelable de la région.

Mais ce n’était que le début. En quelques minutes, l’ampleur de la perte s’est amplifiée, atteignant jusqu’à 15 000 mégawatts — soit environ 60% de la demande électrique espagnole à ce moment précis. Cette chute vertigineuse n’a pas seulement affecté les centrales renouvelables : la réaction automatique des dispositifs de protection du réseau a conduit à une déconnexion progressive d’autres unités, y compris des centrales thermiques, même si la majorité des pertes initiales venaient du solaire et de l’éolien.

Étonnamment, au Portugal, les centrales ont tenu bon dans les premières secondes, et aucune déconnexion majeure n’a été enregistrée au début de l’incident.

Le réseau, incapable de compenser cette perte soudaine et massive, s’est retrouvé déséquilibré, plongeant la péninsule ibérique dans un blackout total. Ce fut une cascade d’événements où chaque déconnexion en entraînait une autre, jusqu’à ce que l’électricité cesse de circuler sur toute la région, laissant des millions de personnes dans le noir.

Lorsque le réseau ibérique s'est désynchronisé (c'est-à-dire isolé automatiquement du reste de l'Europe pour éviter que la panne ne se propage), cette déconnexion a également provoqué des fluctuations de tension du côté français. Ces fluctuations ont entraîné des coupures temporaires ou des perturbations dans certaines zones frontalières du sud-ouest de la France, mais elle n'ont pas subi l'ampleur du black-out observé en Espagne et au Portugal. Le gestionnaire du réseau électrique français (notamment RTE "Réseau de Transport d’Électricité") a confirmé que la France n'avait pas été directement victime du black-out, mais touchée indirectement par effet de bord.

Le blackout ibérique a eu un effet sur les prix de l’électricité en Europe, notamment par la raréfaction temporaire des échanges électriques entre pays.

Un retour progressif à la normale

Le courant a commencé à revenir en fin d'après-midi, plus lentement qu'espéré.

Vers minuit, environ 35% du réseau espagnol était rétabli.

Le lendemain matin, 99% des foyers disposaient à nouveau d'électricité, selon REE (Red Eléctrica de España) le gestionnaire du réseau électrique espagnol et REN (Redes Energéticas Nacionais), son homologue portugais.

Grâce à son réseau électrique interconnecté avec l’Espagne via deux lignes de 400 kV, le Maroc a pu fournir environ 519 MW d’électricité à l’Espagne, représentant environ 5,5% de la demande du pays. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a activé ces interconnexions pour soutenir le réseau espagnol en difficulté.

Avant la panne, l’Espagne exportait environ 870 MW d’électricité vers la France. Cependant, en raison de la déconnexion automatique de l’interconnexion Franco-Espagnole suite à la perte soudaine de 15 GW de production en seulement cinq secondes, cette exportation a été interrompue. Après la restauration partielle du réseau, la France a pu rétablir l’alimentation, fournissant jusqu’à 3 000 MW d’électricité à l’Espagne et au Portugal, ce qui représentait environ 14% de la consommation totale de l’Espagne à ce moment-là.

Les autorités ont salué la rapidité de rétablissement, tout en reconnaissant la vulnérabilité du système.

Les causes encore floues: origine multifactorielle ?

Si le réseau a été rétabli rapidement, les causes exactes du blackout ibérique restent incertaines.

Les premières analyses indiquent que la panne est survenue à la suite d’une désynchronisation du réseau ibérique par rapport au reste de l’Europe, combinée à une chute brutale de plusieurs gigawatts de production et à une forte instabilité de fréquence, déclenchant une réaction en chaîne qui a entraîné l’effondrement du système. Selon le gouvernement espagnol, l’incident a été provoqué par une surtension sur le réseau électrique, générant des oscillations et la déconnexion successive de plusieurs centrales. L’opérateur Red Eléctrica de España (REE) a également été critiqué pour des lacunes dans la gestion du réseau, notamment en matière de sécurisation et de surveillance.

Bien que la production éolienne et solaire soit variable par nature, la variation des énergies renouvelables n’a pas été identifiée comme la cause principale du blackout : elle a pu accentuer certaines variations locales, mais la panne résulte surtout de la réaction en chaîne déclenchée par la surtension et les problèmes de gestion.

L’ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), qui coordonne les gestionnaires de réseaux européens, a exclu pour l’instant l’hypothèse d’un excès d’énergie renouvelable — souvent pointée du doigt lors de déséquilibres du système.

Aucune cyberattaque n’a été confirmée, mais toutes les pistes restent ouvertes.

En effet, une cyberattaque peut provoquer un blackout en ciblant les systèmes informatiques appelés SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) qui contrôlent le réseau électrique, i.e., qui pilotent les centrales, les lignes haute tension et les transformateurs. Une cyberattaque ne touche pas les câbles ou l'électricité directement, mais manipule les commandes qui font fonctionner le réseau, ce qui peut le faire s'effondrer si les protections automatiques ne suffisent pas. Un hacker pourrait envoyer de fausses instructions pour arrêter des centrales électriques ou ouvrir des lignes de transmission, ce qui entraîne une perte soudaine de production ou une surcharge sur d'autres parties du réseau. Le réseau électrique doit toujours maintenir un équilibre précis entre production et consommation. Si trop de centrales se déconnectent ou si certaines lignes sont coupées, la fréquence du réseau chute ou monte trop vite, c qui peut provoquer une réaction en chaîne et des coupures massives. Comme les réseaux sont interconnectés, un problème sur une partie peut se répercuter sur d'autres régions, entraînant un blackout à grande échelle.

Certaines rumeurs avaient circulé selon lesquelles la panne aurait pu être provoquée par un incident en France, notamment un incendie à proximité du réseau électrique à haute tension dans la région de Perpignan ou Narbonne, c'est-à-dire près de la frontière franco-espagnole. Cette hypothèse a toutefois été rapidement écartée, car aucun incendie n'a été recensé dans ces zones au moment des faits. De même, l'AEMET l'agence météorologique nationale espagnole, équivalente de Météo-France, a confirmé qu'aucun phénomène météorologique exceptionnel n'avait été observé en Espagne ce jour-là. Pourtant, un incendie ou un événement météo extrême peut effectivement provoquer un blackout: un feu de forêt proche des lignes à haute tension peut endommager les câbles ou provoquer leur mise hors tension automatique par sécurité, tandis qu'un orage violent, une tempête ou une canicule extrême peut endommager des infrastructures, créer des surtensions ou augmenter la demande d'électricité au-delà des capacités du réseau. Dans le cas du blackout d'avril 2025, ces scénarios ont dont été exclus, confirmant que la panne provenait d'une instabilité interne du réseau électrique ibérique, plutôt que d'un événement extérieur.

Pour l’heure, l’origine exacte du déclenchement du blackout ibérique demeure inconnue. Une enquête conjointe a été ouverte par les gestionnaires de réseaux espagnol (REE), portugais (REN) et la Commission européenne afin de déterminer les causes précises de l’incident. Le 1er mai 2025, l’ENTSO-E (le Réseau européen des gestionnaires de transport d’électricité) a annoncé la création d’un panel d’experts indépendants chargé de mener une analyse technique approfondie. Ce groupe doit rendre son rapport final dans un délai de six mois après l’événement, avec des publications intermédiaires pour informer progressivement sur l’avancée de l’enquête. L’Espagne et le Portugal disposent de trois mois pour transmettre l’ensemble de leurs données techniques sur la panne, tandis que RTE, le gestionnaire du réseau français, met à disposition de l’ENTSO-E toutes les informations pertinentes concernant le réseau français afin d’aider à identifier les causes exactes du dysfonctionnement.

Le 3 octobre 2025, l’ENTSO-E a publié un rapport préliminaire [1] sur la panne électrique du 28 avril 2025, qui avait touché la péninsule Ibérique ainsi que certaines zones du sud de la France. Ce premier document présente une description détaillée de l’état du réseau avant, pendant et après la panne, notamment au moment du rétablissement de l’alimentation. À ce stade, aucune responsabilité n’a encore été attribuée, et les conclusions définitives seront publiées dans le rapport final prévu pour le premier trimestre 2026.

Un signal d'alarme pour l'Europe: Leçons et perspectives

La perte massive de production d’électricité pendant le blackout ibérique a été causée par plusieurs pannes techniques dans différentes centrales électriques en même temps, combinée à la variabilité des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien (**), qui dépendent du vent et du soleil et peuvent changer rapidement. Cette baisse soudaine a rendu le réseau électrique instable, ce qui a provoqué une réaction en chaîne : certaines centrales se sont déconnectées automatiquement pour se protéger, aggravant encore la perte d’électricité et causant ainsi une panne majeure.

Le rétablissement de l’alimentation électrique lors du blackout ibérique a été rendu possible grâce à une combinaison d’actions coordonnées et de ressources variées. Tout d’abord, l’activation des interconnexions internationales a joué un rôle crucial : le Maroc a fourni environ 519 MW d’électricité à l’Espagne via ses lignes à haute tension, tandis que la France, après une interruption temporaire due à la déconnexion automatique des lignes franco-espagnoles, a pu rétablir ses exportations en fournissant jusqu’à 3 000 MW d’électricité à l’Espagne et au Portugal, représentant une part significative de leur consommation. Parallèlement, les centrales électriques espagnoles et portugaises ont été redémarrées progressivement pour reprendre la production locale perdue. Les gestionnaires de réseau, notamment REE en Espagne, REN au Portugal, ONEE au Maroc, et leurs homologues français, ont travaillé en étroite coordination pour ajuster en temps réel la production et la consommation, stabiliser la fréquence du réseau et éviter de nouvelles coupures. Des mesures d’urgence, telles que des coupures ciblées ou des appels à la réduction de la consommation, ont également été mises en place pour alléger la charge sur le réseau pendant la remise en service. Cette combinaison d’aides extérieures, de redémarrage local, de gestion dynamique et de coopération internationale a permis de restaurer rapidement et efficacement l’électricité en Espagne et au Portugal après cette panne majeure.

Si l'électricité est revenue, le choc, lui, restera dans les mémoires.

Cette panne restera dans les mémoires comme le plus grand blackout de l'histoire ibérique. Au-delà de l'incident technique, elle révèle une dépendance totale à l'électricité dans tous les aspects de la vie moderne.

Pour les experts, cette panne est un signal d'alerte majeur pour le continent.

Elle met en lumière la nécessité de renforcer les interconnexions électriques (l'Espagne et le Portugal ne disposent que de trois lignes principales les reliant à la France, un niveau insuffisant pour équilibrer rapidement les flux électriques lors d'un déséquilibre majeur), d'améliorer la surveillance des réseaux et de moderniser les infrastructures vieillissantes.

L'Union européenne a déjà annoncé vouloir tirer les leçons de l'incident.

Des investissements supplémentaires dans les interconnexions France-Espagne et Portugal-France sont à l'étude, tout comme la création de mécanismes automatiques de secours pour éviter de nouvelles désynchronisations massives.

Selon un rapport publié en 2023 par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) [2], le monde devra construire ou moderniser environ 80 millions de kilomètres de lignes électriques d’ici 2040. Cela représente autant que la longueur totale de tous les réseaux électriques actuellement existants sur la planète. Cet immense effort est nécessaire pour répondre à la hausse de la demande mondiale en électricité, intégrer massivement les énergies renouvelables (comme le solaire et l’éolien), et remplacer les infrastructures vieillissantes. L’AIE souligne que sans cette expansion et cette modernisation des réseaux, il sera impossible d’atteindre les objectifs climatiques fixés par les pays ni de garantir la sécurité énergétique mondiale face à la transition en cours.

Notes :

-

(*) Imagine que le réseau électrique, c’est comme une grande balançoire où il faut toujours garder l’équilibre.

D’un côté, il y a l’électricité que les centrales produisent. De l’autre côté, il y a l’électricité que les gens utilisent. Pour que tout fonctionne bien, il faut que la quantité d’électricité produite soit exactement la même que celle utilisée. Dans le réseau électrique, on mesure cet équilibre grâce à une “fréquence”, qui est un peu comme la vitesse à laquelle tourne une roue. Cette fréquence doit rester très stable. Si trop d’électricité est produite par rapport à ce que les gens utilisent, la roue tourne trop vite.

Si pas assez d’électricité est produite, la roue tourne trop lentement.

Les centrales électriques, comme celles avec des turbines à gaz ou nucléaires, ne peuvent pas supporter que cette roue tourne trop vite ou trop lentement, sinon ça peut les abîmer.

Alors, si la fréquence n’est pas bonne, certaines centrales se déconnectent toutes seules pour ne pas se casser.

Mais si trop de centrales se déconnectent en même temps, ça crée un déséquilibre encore plus grand, et le réseau peut s’arrêter complètement — c’est ce qui cause les coupures d’électricité qu’on appelle les blackouts.

-

(**) Les centrales qui utilisent le soleil (solaire) ou le vent (éolien) pour produire de l’électricité ne peuvent pas toujours fonctionner à plein régime, car elles dépendent des conditions météo. Par exemple, s’il y a beaucoup de vent, une éolienne produit beaucoup d’électricité, mais s’il n’y a presque pas de vent, elle produit très peu ou rien du tout. De même, les panneaux solaires produisent de l’électricité quand il y a du soleil, mais s’il fait nuageux ou la nuit, ils ne produisent pas. Cette variation rapide et parfois imprévisible de la production rend plus difficile de garder un équilibre stable entre l’électricité produite et celle utilisée. C’est pourquoi, quand le vent baisse soudainement ou que le soleil disparaît derrière des nuages, la quantité d’électricité disponible diminue rapidement, ce qui peut déstabiliser le réseau électrique.

Références

[1] ENTSO-E. (2025, October 3). 28 April Blackout in Spain and Portugal: Expert Panel releases comprehensive factual report. Retrieved October 25, 2025, from https://www.entsoe.eu/news/2025/10/03/28-april-blackout-in-spain-and-portugal-expert-panel-releases-comprehensive-factual-report/

[2] Agence internationale de l’énergie. (2023). Electricity grids and secure energy transitions. https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions

Articles similaires

L'excellence sous surveillance : ce que disent (et taisent) les classements universitaires mondiaux

Mise sous tension de la ligne 400 kV Sidi Bennour – Laâwamer

L'Émirati Taqa investi dans l'eau et l'énergie

L'ONEE signe un un accord pour la mise en oeuvre de l'interconnexion électrique Maroc-Mauritanie